秋山理事長への取材記事が道新に掲載されました。

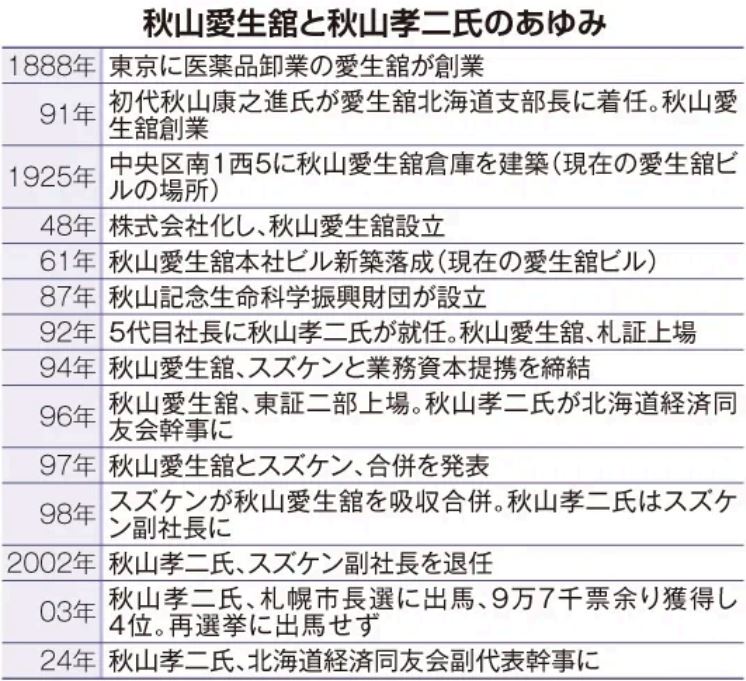

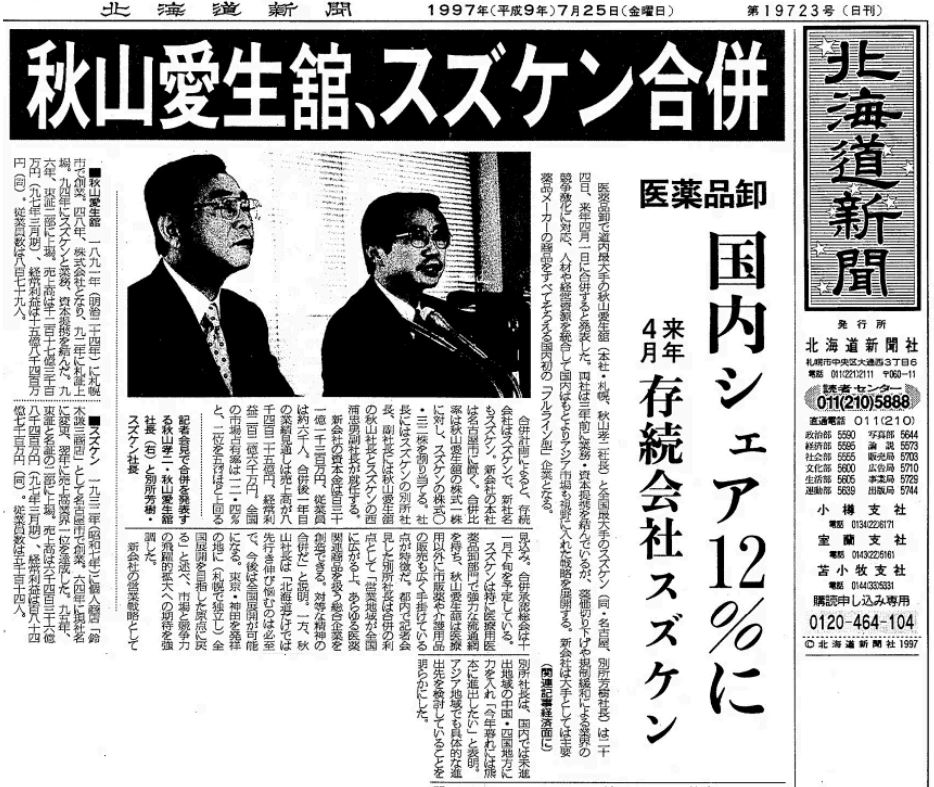

北海道新聞〈疑問 ここが知りたい〉「北海道最大手・秋山愛生舘はなぜ「合併消滅」を選んだか 最後の社長としての決断」の取材に秋山理事長(旧秋山愛生舘社長)が当時の思いを語りました。

―合併を決めた当時、道内の医薬品卸業界は大手4社が激しくシェアを競っていました。そのなかで最初の大型再編でした。なぜ、早いタイミングでトップ企業が本州大手に吸収される決断をしたのでしょう。

「当時、会社が一緒になるときは形としてどちらかが存続会社になって、どちらかが吸収(される)ということになっていました。M&Aは強者と弱者のような構図でイメージされやすいのですが、そういう感覚ではありませんでした」「そもそも秋山愛生舘は北海道の地場企業ではありません。東京・神田にあった、愛生舘の北海道支部としてスタートしており、秋山愛生舘というかたちでのれんをずっと北海道で守り続けていたと認識していました。1991年に100周年を迎えたあたりから、10年、20年後をどういう形で迎えるのかが、5代目社長の私の使命だと思っていました。薬価が切り下げられ、利益が圧迫される中で、医薬品メーカーは系列化を進めていました。トップ卸といっても、圧倒的なトップではありません。自主自立の卸売企業として、理念を共有したスズケンと事業統合することで、愛生舘の理念を実現するため、全国展開を目指したい。そんな気持ちでした」

■「メーカーからの自立」スズケンと一致

―津軽海峡を渡って、本州で一から店舗網をつくるのは現実的ではないとの判断ですね。なぜ相手はスズケンだったのでしょう。

「私の代の前から、両社の間には信頼関係がありました。スズケン創業者の鈴木謙三さんと秋山愛生舘の3代目社長の秋山康之進とは、かなり懇意な関係だったのです。それを引き継ぎ、私の前の4代目社長、秋山喜代と当時のスズケンの別所芳樹社長も信頼し合っていました。両社はメーカーからの自立した立場を維持しようとする理念が一致していました」

「トップに信頼関係があるといっても、『こんなはずではなかった』というのはよくあることです。秋山愛生舘とスズケンは、1994年に資本業務提携し、トップだけでなく経営幹部、事業部ごとに交流をして、いわゆる『お見合い期間』を設けていました。プロセスを踏むことで、十分合併してやっていけるという確信を持ちました」

―合併によって秋山愛生舘の名前は消えました。合併しなくても、秋山愛生舘は単独で残れたのではないですか。 「ここしかないというほどのタイミングではないけど、いまも早すぎたとは思いませんね。早すぎたといわれるのは多分前例がなかったからでしょう。その後、さまざまな業界で、企業再編が始まりました。最初、先駆的に走ると、常に早すぎると言われます。でも、遅すぎる方が悲惨ではないかと思いますよ。医薬品業界では外資系メーカーが多く入ってきていました。世界のマーケットから見れば、日本は一つのマーケットです。卸の会社は北海道はどこ、というよりも全国で1社に物流面を任せられるほうがいいでしょう。そういう方向性を考えたときに、医薬品流通はやはり寡占化してくるだろうという見通しがありました」

―北海道の商圏を守ろうとすれば、存続は可能だったかも知れません。

「北海道だけを市場とするなら、もうあとは他の卸の市場を食うしかありませんでした。すごくチャレンジしているようだけれども、あまり前向きな話ではないですね。ゼロサムゲームですよ。卸売業は結局仕入れたモノを売るビジネスモデルです。やはり、面を広げるしかないんじゃないかと考えました」

―従業員の方から否定的な声はなかったですか。

「私には直接言ってはこないのでしょうが、会社の中は非常に冷静でした。ただ、私がスズケンの副社長を4年8カ月で退任したとき、自分の会社の『親分』が辞めることになったことで、少し動揺があったかもしれません」

■辞めてもらった従業員もおり、「船に乗っていていいのか」と葛藤

―秋山愛生舘とスズケンの合併発表から28年。北海道は人口減少でさらに市場が縮小しています。後継者難もあり、M&Aを検討する経営者も少なくありません。28年前のM&Aの当事者として、決断に必要なことを教えてください。

「まずは、相手のことではなく、自分の会社をどうしたいのかという原点に立ち戻ることが必要です。経営者は新会社から離れる選択も、一緒になった会社の中で生き続ける選択もあります。会社と自分の立ち位置を、はっきり見極めることが必要だと思います」

―秋山さんはスズケンの副社長として、新会社に参加しましたが、その後、短期間でスズケンを去りました。

「秋山愛生舘のときに、自分が始めた比較的新しい事業があって、お願いして来てもらった人材がいました。ところが合併となり、事業を売却したり、辞めてもらったりしなければならなかった。私があと4、5年、早く見極められていればという自責がありました。

それが4年8カ月で辞めて、スズケンを離れることにつながりました」

「スズケンを嫌になったことは一度もありません。合併するときに、当時の別所社長からは、『次を担う気持ちでやってもらいたい』と言われていたので、そのつもりでずっとやっていました。ただ、私が呼んできた人間に対して(辞めてくれと)言っているのに、その船に自分がずっと乗っていていいものかどうかという葛藤がありました」

―責任を取って辞める必要があったのですか。

「やっぱり自分が当事者として合併を決めましたからね。最近は仲介する会社もありますが、全ての決断は、経営者が責任を負い続けるのです。もっとも、これでスズケンとの関係が無くなってしまったわけではありません。秋山記念生命科学振興財団は今もスズケンの株主です。副社長を辞めた後も、株主総会に出ていますし、別所さんもその後の社長も年1回は訪ねてきてくれています。あまり口は出しませんが、今のスズケンの方向性が、合併のときから変わっていないかを確認をしています」

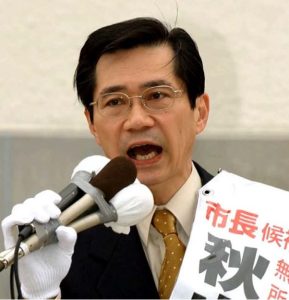

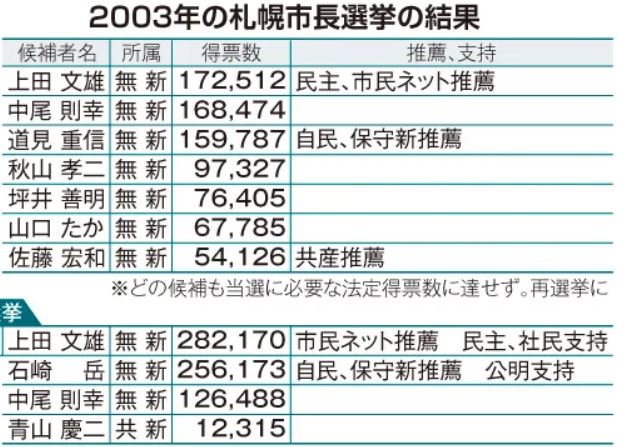

―当時、スズケン副社長を辞任する理由として、2003年の札幌市長選挙への出馬を挙げていました。 「東証の場合、代表権を持った人間が辞める場合は、限りなく具体的な理由を述べよっていう基準があるので、札幌市長選への出馬準備のためだと辞任するときは答えました。もちろん選挙に出たので政界進出ということにはなるのだろうけども、私は都市経営、経営者としての札幌市の首長に興味がありました。市議とか道議とか、国会とか、そういう思考は全くなく、札幌市長という一点での興味でした」

―1回目の選挙で得票数は4位でした。

「このときの選挙では当選者がなく、再選挙になりました。そこで2回目の選挙をどうするかという話になったのですが、(2回目の選挙を戦い抜く)体制はありませんでした。私としては、経済界から政界に飛び込むぞという意識はほとんどありませんでした。だから、難しかったとも言えるんですけどね」

―市長選挙後はどんな活動をされてきたのでしょう。

「選挙が終わって、自分は札幌市という機構のトップにはなれなかったけれども、札幌、北海道の今後に、どう貢献できるかという立ち位置に戻っています。財団は来年で設立40年になります。設立当時から私は関わってきており、この地域にもう1回、貢献したいと思っています。自分がトップになって引っ張るより、むしろそういう人を応援する立場で、自分の残る人生、地域に貢献したいと思っています」

■再生可能エネルギー転換へ、既存システム「ぶっ壊さなくては」

―北海道経済同友会の幹事を1996年から務め、自然エネルギーへの転換を訴えています。

「東京電力福島第1原発事故の翌年、2012年に富山で経済同友会の全国セミナーがありました。分科会で私がパネリストになり『原発のエネルギーが安いというのは実態ではない』『経済団体は福島の事故を教訓にと言いながら、原発再稼働だと言っている。盾じゃないか』と指摘しました。事故以来、自家発電装置を設けたりとか、自分のところでエネルギー施設を持ったりする動きはすごく増えていました。ただ、経済団体となると原発推進になってしまう。

当時、経済同友会の代表幹事は武田薬品工業の長谷川閑史社長でした。札幌に来たとき、経済同友会がほかの経済団体となぜ足並みを(原発再稼働で)そろえるのか。経済同友会は、そういう団体ではないのではないかとも発言しました。かなりアウェーの雰囲気でしたけどね(笑)。それでも北海道経済同友会になぜ29年いるのかというと、1人の経営者、個人として主張できるからです。

原発について、中長期的になくしていかなければいけないと発言できますから。歴史からの教訓を受け、やはり再生可能エネルギーを促進する立場が大事だと、私は思っています」

―再エネを多く導入するには、より多くのコストがかかるとの見方もあります。

「再生可能エネルギーの太陽光と風力は非常に不安定だという話になりますが、水素の利用や天気予報の精度の向上、さらに需要をコントロールする仕組みもあるのです。研究者に一番の課題を聞いたら、再生可能エネルギー中心に変えるためには、まず先に既存の電力システムをぶっ壊さなくてはいけないことだと言っていました。既存のシステムが弱い発展途上国は何もなかったところに、自然エネルギーの仕組みをつくることができます。

今ある体制をぶっ壊して、つくり直す努力に比べて、再エネの電気を使った仕組みをつくるスピードはとても早い。日本はかなり危機的だと感じます。原発推進なのか反対なのか、高いのか安いのかという短期的な話に終始している間に、世界はどんどん次の仕組みで動いています」 「ある物を壊して空白ができると、喪失感が生じます。

新しいものが鮮やかにサッと入れ替わるわけでもありません。それでも長期的な目線から、持続可能な社会を見るなら、早くそれに取り組むことが必要ではないですか。北海道電力の方にも、あなたが向こう30年、経営者として続けるならば、本当に原発依存の道を選ぶのですかと聞いてみたいですよね。道民に対して責任を全うできるのかとね」

―今の北海道経済を見ていて感じることは。

「若い世代、さらに女性が前向きに喜々として、目を輝かして活動していると感じています。食やエネルギー、さらに防災関係や介護の分野でも、行政に任せるのではなく、活動している方々を見てきています。応援したいなと思うのと同時に、従来型の価値観を持つ人たちは、邪魔しないことが必要ではないですかね。何かをしてあげようっていうよりも、まずそのポジションを空ける。空けるというのは『出ていけ』ではなく、ちょっと別の立場から見ていく、そんな立ち位置もあると思います」

「道内の老舗企業の中にも、若い優秀な方々がたくさんいると思うんです。そういう人たちを登用する仕組みをつくることが大切です。そのために、経営者はもっと試されるべきでしょう。取締役会がトップと緊張関係にある仕組みに変えること。今はみんな社長に取締役にしてもらった人ばかりの取締役会でしょう。日々の活動の中で、緊張関係を持つ取締役会に変えていくことが必要ではないですかね」( 記者:宇野沢晋一郎 )

出典元: 2025年8月18日北海道新聞デジタル版

コメントフォーム